養殖の発達で

一大変化した鰻の流通

| 鮮魚冷凍魚 | 6,469t |

| 生さなぎ | 2t |

| 乾さなぎ | 8t |

| 魚粉魚粕 | 32t |

| 配合飼料 | 49,723t |

| その他 | 1,991t |

| 合計 | 58,225t |

(水産庁調べ)

物が自給量以上に獲れたり、生産されると、交換・売買の流通問題が起こる。

鰻の流通にも、このような現象があり、とくに戦後に大きな変化が現われた。

そこで、明治30年ごろまでの天然鰻中心時代、昭和初期からの天然・養殖共存時代、戦後の養殖(生餌中心)時代、配合飼料の普及による生産地拡散時代、台湾鰻の参入時代の5つにわけ、流通機能、生産量、生産地の変化などを考慮しながら述べてみる。

鰻は次第に年間商品となりつつあるが、まだ夏期(6~8月)に年間の36%消費しており、したがって、この需要期には流通経路も少し多岐にわかれることもあるが、ここでは、主なルートのみを扱うことにした。 鰻が本格的に商品化したのは江戸時代と思われる。現在も同様であるが、鰻は食べる間際まで生かしておく必要があるため、川魚商から、料理屋までの距離的な制約が長い間解決できず、ごく最近まで流通面での重要課題であった。

漁獲量も、1人当たりでは、少量であるため、全国の主産地に、集積業者(現地問屋)が現われ、消費地に消費地問屋が誕生し、産地と消費地を結びつけた。これらの問屋、料理屋は鰻を生かしておく必要から戦前までは、湖、沼、川のほとりで営業していた。

しかも、天然鰻のみの時代は、鰻の習性から、冬は捕獲量が少なく、夏中心の商売となり、冬期は鯉、カキ等を取り扱っており、このような形態は昭和になっても続いた。一方、晩秋に採った天然鰻を泥池する。(蓄養して冬眠させ、市況に合せて出荷する方法)露地養殖では同様のことを行なっているが、現在のハウス養殖では行なわれていない。

この時代の問屋の機能で、もっとも重要なことは、集積機能である。つまり、不安定な供給量を打開するため、絶えず各地の情報を収集し、買い求めることと、現地の業者に資金援助をして、その供給量の安定化をはかったのである。

明治32年ころから、商品化してきた養殖鰻の出現は流通経路に一大変化を起こした。

戦前と戦後では養殖の形態が異なり、戦前では、各池主が生産単位となり、戦後は水産協同組合法による運営が大半を占めており、その違いが流通経路に大きな影響を与えている。

天然鰻中心時代は、主産地と消費地の問屋は情報網、取引網を広げることであったが、養殖鰻がウエイトを占めはじめた昭和7年ころからは、供給量の安定している養殖ものが消費の主流となり、消費地問屋と生産者(養殖池主)との間に、生産地問屋が発生した。

鰻の流れは、消費地問屋を中心に見ると生産者直接取引と、生産地問屋取引の2つのルートにわかれる。当時は資本力、指導力のある有力消費地問屋が、集荷能力を持っており、生産者とも、飼料、生産技術等についても、共同研究する姿勢があった。

その結果、問屋と生産者との特別な結びつきが顕著になり、有力消費地問屋に荷が集中し、消費量の多い大都市では、いわゆる仲間買いが発生した。また、東京の有力問屋は、距離的制約から東北などの地方への中継的存在となり、第2次問屋的機能も果たすようになった。

当時は交通機関、道路事情も悪く、生産地の販売地域も制約を受け、静岡、愛知、三重の東海地区生産地が、シラスウナギの採捕、生餌の入手等の立地条件と重なって、東京、大阪の大消費地をバックに大きくシェアを拡大してきた。

エサ用ねり機

シラス餌付用のイトミミズ

ねり餌にむらがる鰻

活しめ場

出荷用篭

戦争末期の食糧事情により、中止されていた養鰻も、昭和26年には回復してきた。戦後は水産協同組合法にそった組織による鰻の生産がウエイトを占め、現在の国内鰻生産量の大部分は、農業協同組合、漁業協同組合の団体組織によって、生産されるようになった。

したがって、戦前の生産者と生産地問屋あるいは、消費地問屋との結びつきは、次第に団体の取引に変わってきた。

そこで、生産者と消費地の立場に変化が起こった。それは今まで一生産者の生産量による供給量に限界があるため、問屋筋で各方面に鰻を求めていたものが、戦後は生産者団体の生産量の増加、あるいは各単協間の競走などがからんで、生産者からの売り込みが活発になった。

また、交通機関、道路の整備、パッケージの発達により、従来の生きものである為の時間的、距離的販路の制約が次第に解除された。

生産地においては、地元問屋と生産者団体との間に調整問題が生じ、消費地においては、従来の有力問題への集中出荷が、だんだんと薄れ、生産地と各問屋との直接取引が多くなり、分散化されたきた。ここに専門的には、流通経路の短縮化現象が生じたわけである。

この時代の問屋の機能は情報機能よりも蓄積機能、危険負担、サイズ品揃え機能に力を注ぐようになってきた。

配合飼料は、昭和33年ころから東海区水産研究所で研究されたのが最初で、昭和39年ころから実用化され、現在は養鰻の飼料として、85%が使われている。

配合飼料の内容については省略するが、この配合飼料の普及によって、飼料の保管管理、入手が簡単になり、温水止水式養鰻生産法の普及とあいまって、従来、餌、気候などの条件の制約を受けていた地域にも、養鰻業が拡散されていった。

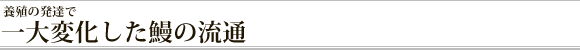

その結果、昭和30年には、旧産地(静岡、愛知、三重)のウエイトが97%であったものが、昭和56には51%になっている。

このように生産地が、関東から九州までほぼ全国的に分布されると、流通経路も変わってきた。

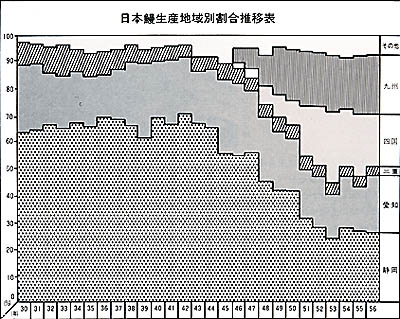

新興地の鰻が、どんなルートで流通しているのか?これは大消費地をひかえた千葉周辺と、四国、九州では少し異なってくる。千葉では、直接東京の問屋及び公営市場へ流れているが、四国、九州の生産品は極論かもしれないが、旧産地の大消費地であった東京と大阪、名古屋をほぼ名古屋地域を境に生産地の供給先が分割された感がある。

しかし、旧産地の生産地問屋においては自分の取引先の需要量を地元で調達することが、困難なときは、四国、九州へ供給源を求めていき、供給源と供給地は、かなり交差している。

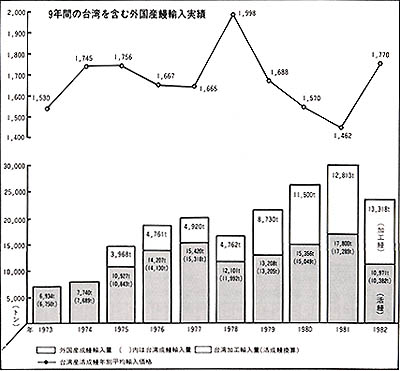

これを可能にしたのは、交通機関、道路の整備、パッケージ、運送機能の発達によるわけである。 昭和43年ころより生産が開始された台湾産鰻は、生産量の90%以上は日本国内の市場を目的とした製品である。

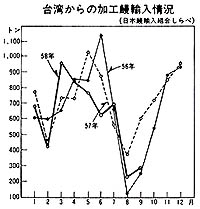

現在日本国内の消費量の3分の1は、台湾鰻で供給されるほどに成長し、その鰻を扱う企業も成長してきた。

では台湾鰻の輸入ルートと国内生産鰻の流通への影響を考えてみよう。

台湾鰻の輸入については、活鰻と加工鰻では、おのずから異なる。ここでは活鰻を中心に述べるが、台湾鰻の物流は、すべて航空便で輸送され、全輸入量の8割は成田空港に、あとの2割が、大阪、福岡等に到着する。

この輸入業務は、極端にいえば誰でも出来る。しかし販売ルート、資金量、信用等によって継続的に台湾の生産者あるいは商社と結びつき、国内の需要、価格等も判断して、経営的な輸入をするには、かなり難しい問題がある。

こうした理由から、2つのルートに分けることができる。つまり、ひとつは輸入商社であり、もうひとつは、問屋(主に生産地問屋)の直接取引の2つである。商社は台湾鰻を買いつけて、消費地問題及び生産地問屋へ販売する。

成田空港に輸入された場合を例にとると東京周辺の問屋及び旧生産地の生産地問屋へと流れるのが、主なルートである。

輸入業者が輸入した鰻は、最終需要者のニーズに合うように、サイズ、品質等の選別が厳格でなく、また、輸入商社は貯蔵機能を有してないので、ロットで販売される。したがって、輸入鰻を商社から購入する問屋は、選別した鰻を、それぞれ処理出来るような能力を持っている大口の問屋に集中されるわけである。

輸入鰻を入手した問屋の選別、貯蔵、末端への供給等の経過は、国内ものと同じ流れである。国内産、台湾産ともに原料のシラスウナギはアンギュラジヤポニカである。

同じシラスウナギということで、飼料もほとんど同じである為、品質は季節によって、少し異なるが、まったく変わりない。

では、年間15000トン前後輸入される台湾鰻が日本国内に、どんな変化を与えたのだろうか?

これは生産と消費の相互関係によって、生産量の安定した増加により、販売部門が積極的な消費拡大の販売方法、組織作りをおこない、鰻業界の各分野の努力と協力によって発展してきた。

従来の専門店とは別に、登亭のような拡販店が成長してきた。専門店は伝統的な調理方法で、長時間をかけ、回転率よりも利益率を中心とした経営方法であり、拡販店は、利益率よりも回転率を重要視した販売方法で、お客を待たせない安価な鰻の供給を最目的とした販売、調理工程の工夫、仕入努力によって、消費者のニーズに応えて定着してきた。

この新しい販売形態が今日の消費者への鰻の普及に、大きく貢献したことは、業界にとって、とても重要なことである。

こうした拡販店の需要量を満たすため、従来の生産地の供給量だけでは応じられず供給源を求めて、全国、または海外へ需要側からもルートが拡大してきた。

鰻の流通経路について、天然鰻中心時代から、生産過程の変化に応じて、現在まで述べてきたが、今後の問題点についてふれて、終わりにしたいと思う。

現在、原料のシラスウナギを天然ものの採捕に頼らざるを得ない為に、シラスウナギの採捕量によって生産量が制約されている。

しかし、アンギュラジャポニカ種のシラスウナギの採捕地域が、日本、台湾、中国大陸、韓国と広範囲に広がっており、各国国でシラスの採捕について関心が強まっていることから、昔ほど極端な豊凶の差はなく、製品としての生産量は国内外を合わせると次第に平準化されていると思われる。

生産地の国内外の分布の中で、最近目立ってきているのは、中国大陸の鰻の養殖熱と韓国の従来の半製品(クロコウナギ)から成鰻生産への意欲だろう。

また、ニュージーランド、アメリカ等世界的にも、鰻生産に関心を寄せていることも注目される。 こうした広範囲の生産地の拡大がなされれば、新たな流通が考えられるかもしれないが、活鰻として流通する為には距離的制約を解決する必要があり、加工鰻としての流通とならざるを得ないような感がある。

鰻問屋の持っている貯蔵機能、サイズ選別機能、品質選択機能等は、他の業界の問屋部門では見当たらない特殊な機能といえる。

こうした、機能を流通部門が持っている為に、10年ほど前から、他の業界で試みられている問屋無用論的流通経路の短縮が、実験されてきたが、蒲焼商の消費量、貯蔵及び生産者の年間を通じての供給能力等から失敗に終わっている。

これまで、活鰻の流通経路に限って述べてきたが、この他にも、相場の問題やますます生産量が増加している加工鰻との関係も無視するわけにはいかない。

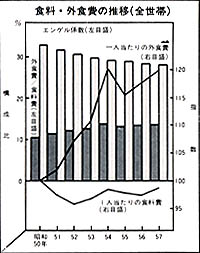

最後に、食料支出が低迷している中で、昭和50年から見てみると、エンゲル係数は(消費支出に占める食料費の割合)年々低下しているにもかかわらず、食料費に占める外食費の割合は上昇している。この調査の外食とは、営業許可を受けた設備の店の飲食費と料理飲食等消費税を含み、出前は含むが、持ち帰り用は含まない。

外食化の傾向は、外食産業界のより厳しい競走が予想でき、鰻業界も、それに負けない対応が、ひとつの問題といえるだろう。